新烟碱类杀虫剂对健康影响的研究取得进展

王和兴课题组发现我国市售蜂蜜中普遍存在新烟碱类杀虫剂残留,残留量可对蜜蜂产生明显的亚致死有害效应,但对人体未发现健康危害。该研究相关成果以“Neonicotinoids residues in the honey circulating in Chinese market and health risk on honey bees and human”为题发表于环境健康领域权威杂志《Environmental Pollution》(https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.120146)。

新烟碱类杀虫剂是目前世界上使用最广泛的一类杀虫剂,其杀虫机制是选择性作用于昆虫神经系统突触后膜烟碱乙酰胆碱受体(nAChRs),干扰乙酰胆碱神经信号传递功能,使昆虫兴奋、麻痹与致死。有研究发现新烟碱类杀虫剂可引发“蜂群崩溃综合征”,导致全球蜜蜂种群数量下降。流行病学研究也发现母亲孕期新烟碱类杀虫剂暴露与新生儿法洛四联症、无脑畸形、自闭症谱系障碍、记忆丧失和手指震颤等不良发育和神经结局相关。 课题组近年一直在关注人群的新烟碱类杀虫剂暴露及对健康的影响。

新烟碱类杀虫剂的大量使用可导致环境和植物性食品的污染。蜂蜜由蜜蜂在蜜源地附近采集花蜜酿造而成。蜂蜜中的新烟碱类杀虫剂残留可反映其在环境中的污染水平。人群可通过食用蜂蜜暴露于新烟碱类杀虫剂。然而,目前关于蜂蜜中新烟碱类杀虫剂残留水平及对健康影响的研究很少。

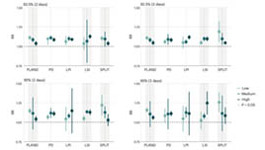

图1我国市售蜂蜜中新烟碱类杀虫剂残留水平研究

该研究采集94份我国市售的蜂蜜样本,其中57份产自我国,37份产自国外,覆盖我国的主要蜜源地区和蜂蜜进口国家,检测蜂蜜中8种新烟碱类杀虫剂和4种代谢物的含量(图1)。结果发现我国市售蜂蜜中普遍检出新烟碱类杀虫剂。新烟碱类杀虫剂及其代谢物的总检出率为97.9%,其中啶虫脒(92.6%)、噻虫嗪(90.4%)和吡虫啉(73.4%)检出率较高。29.8%的样本检出1-4种新烟碱及代谢物,45.7%检出5-8种新烟碱及代谢物,20.2%检出9-11种新烟碱及代谢物。根据亚致死效应阈值(0.10 ng/g),发现78.7%的蜂蜜样品中新烟碱类杀虫剂含量高于0.10 ng/g,可对蜜蜂造成明显的亚致死有害效应。根据每日可接受剂量(ADI)和慢性参考剂量(cRfD),发现新烟碱类杀虫剂每日暴露剂量均低于效应阈值,对人群未见明显健康危害。

复旦大学公共卫生学院韩明慧和王园平硕士研究生为论文共同第一作者,王和兴副教授为论文通讯作者。加拿大渥太华大学陈跃教授与学院姜庆五教授参与并指导此项研究,上海市疾病预防控制中心罗宝章副主任医师参与此研究。此研究得到国家自然科学基金(No.82073638) 和上海市公共卫生三年行动计划优秀青年人才项目(No.GWV-10.2-YQ21)的支持。