我院何纳课题组最新研究揭示与HIV感染者死亡风险相关的蛋白标志物

随着抗逆转录病毒治疗(ART)的有效性和普及率的提高,HIV感染者的主要死因正逐渐从AIDS相关的机会性感染转向心血管疾病、癌症和代谢性疾病等慢性非传染性疾病(NCDs)。基于血浆蛋白质组学数据精准识别AIDS相关及NCDs相关死亡的蛋白标志物,有望在未来的临床实践中实现对HIV感染者死亡风险的动态监测与早期识别,从而及时有效地实施精准干预,改善预后,减少死亡。

复旦大学公共卫生学院何纳教授课题组联合台州市疾病预防控制中心,基于台州HIV感染与衰老前瞻性研究队列(CHART队列),系统性探究了HIV感染者中AIDS及NCDs相关死亡的特异性蛋白标志物。近日,该研究成果“Targeted plasma proteomics reveals organ damage signatures of AIDS-related and non-communicable chronic diseases-related deaths in HIV population”发表于《Nature Communications》。

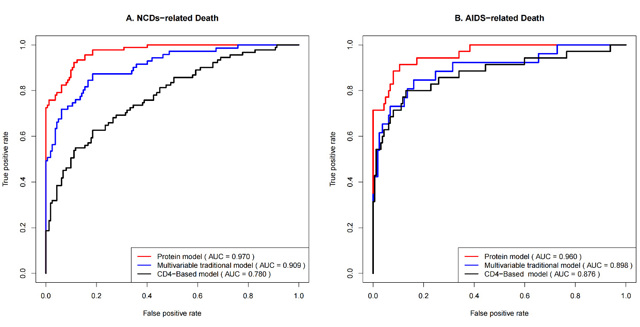

研究团队采用巢式病例对照设计,依托台州CHART队列,选取了126例HIV死亡病例、162例年龄性别匹配的生存HIV感染者以及152例HIV阴性社区对照,基于Olink蛋白芯片进行蛋白质组学检测。通过LASSO回归、逻辑回归及ROC分析,研究共识别出12种与HIV感染者死亡显著相关的特异性蛋白标志物。其中,6种蛋白标志物(SIRT5、PPM1B、PSMA1、GALNT10、VEGFC、PTN)特异性地与NCDs相关死亡关联,2种(RCOR1、SERPINA9)特异性地与AIDS相关死亡关联,另外4种(CA12、CA14、RARRES1、EDIL3)则与两类死亡均显著相关。

研究进一步基于课题组在云南省德宏州建立的HIV感染者队列成功验证了其中3种特异性蛋白标志物的关联性。此外,研究发现这些蛋白标志物与传统的NCDs相关生物标志物显著相关(P<0.05),表明其作为补充传统NCDs进展风险模型的潜在可能性。研究建立的蛋白标志物组合模型在预测NCDs相关(AUC = 0.970)及AIDS相关(AUC=0.960)死亡风险时均表现出高于传统标志物的优异性能。

本项研究基于蛋白质组学数据为HIV感染者的精准风险评估、个体化治疗及干预措施提供了重要线索,也为深入理解HIV感染状态下终末器官功能障碍的机制提供了新视角。研究成果未来可望用于指导临床实践,更精准地预防和降低HIV感染者的死亡风险。

复旦大学公共卫生学院兼职研究生导师、教科研基地台州市疾病预防控制中心林海江博士、流行病学教研室博士生何佳谕和任吉元为本文共同第一作者,何纳教授为通讯作者。本研究得到了国家自然科学基金(82173579),浙江省自然科学基金(TGY23H260003),台州市高层次人才特殊支持计划(TZ2022-2),上海市卫生健康委员会(GWVI-11.1-05和GWVI-11.1-03) 和复旦大学义乌研究院(KCF201512)的资助。

论文链接: