我院王伟炳教授团队在细菌耐药领域取得进展

近日,复旦大学公共卫生学院流行病学教研室王伟炳教授团队与环境卫生教研室陈仁杰教授合作,利用全球数据深入探讨了环境细颗粒物对细菌耐药的影响。研究结果以“Global analysis links ambient fine particulate matter to bacterial antimicrobial resistance based on 110,000 + genomes”为题在线发表于国际顶级期刊《Environment International》上。

抗微生物耐药性(AMR)是全球公共卫生面临的重大挑战,深入理解其成因至关重要。近期大量研究证据表明,细颗粒物(PM2.5)与细菌AMR之间可能存在关联。然而,目前尚缺乏关于这一作用机制的可靠证据,PM2.5与AMR关联性的研究仍处于初期阶段。这种缺乏有力证据的情况阻碍了有效干预策略的制定。

基于多个全球数据库和标准统计方法,该研究是首个在菌株水平上探讨PM2.5与细菌AMR关联的研究,尤其利用了来自139个国家的超过11万个细菌基因组数据。该研究以“One Health”为研究框架,以前期研究工作为基础(见《Infect Dis Poverty》,“Factors associated with clinical antimicrobial resistance in China: a nationwide analysis”)。研究发现,PM2.5暴露与耐药性风险增加相关,其中过去12个月的累计暴露风险可能最高,且该关联受多种因素修饰。

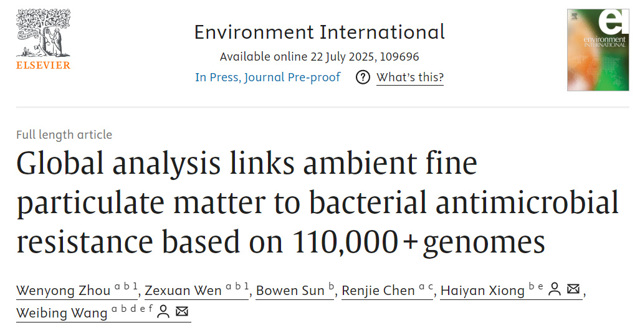

图1.分离株选择、研究框架和所选分离株分布概述。

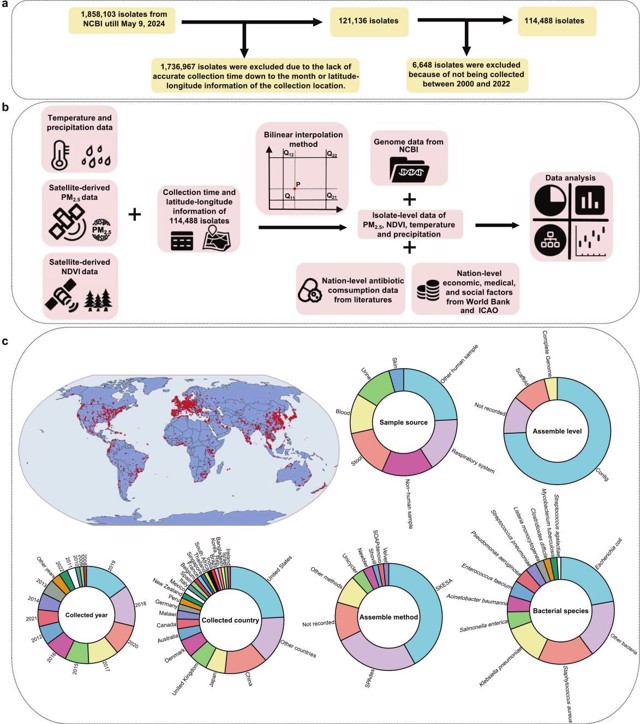

以下是该研究的主要结果:研究共分析了2000年至2022年间来自139个国家的114,488个具有基因组数据的菌株。过去12个月内PM2.5暴露每增加10 μg/m³,对应的耐药性基因百分比增加11.2%(95% CI:10.6%, 11.7%),且携带至少一种抗性基因的比值比为1.18(95% CI:1.17,1.20)。PM2.5水平与AMR之间存在剂量反应关系。PM2.5与AMR的关联可能在过去12个月的累计暴露水平最高时最为显著,且受细菌种类、样本来源、环境因素以及其他国家层面的经济、医疗和社会因素的影响。

图2. 经多变量调整后PM2.5与细菌耐药性之间的关联。

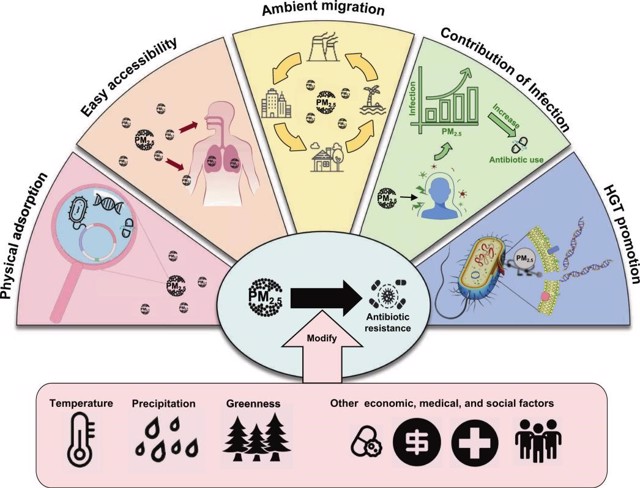

此外,该研究回顾了已发表的文献,总结了PM2.5与AMR关联的潜在机制路径,提出了“PEACH”模型:Physical adsorption, Easy accessibility, Ambient migration, Contribution to infection, and HGT promotion。该模型与本研究的发现相结合,在“同一健康”框架下,为PM2.5与AMR之间的关联提供了全面的视角。

图3. 潜在假设框架(“PEACH”模型)及影响PM2.5-AMR关联的调节因素。

复旦大学公共卫生学院2024级博士生周文雍与2023级博士生文泽轩为该论文的共同第一作者,王伟炳教授与熊海燕副主任为该论文的共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委员会资助[项目编号:82073612]、国家社会科学基金重大项目资助[项目编号:22&ZD142]、上海市科学技术重大项目资助 [项目编号ZD2021CY001],以及上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划(2023-2025)资助 [项目编号GWVI-1、GWVI-11.1-03和GWVI-11.1-01]。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412025004477.