赵迎亚、张蕴晖课题组在产前PFAS暴露对妊娠期糖尿病孕妇子代早期生长发育的影响方面取得新成果

(供稿:胡亚滨)

近日,复旦大学公共卫生学院赵迎亚、张蕴晖课题组在产前全氟和多氟烷基物质(PFAS)暴露对妊娠期糖尿病(GDM)孕妇子代早期生长发育的影响方面取得了重要发现。相关研究成果以“Influence of prenatal exposure to per- and polyfluoroalkyl substances under gestational diabetes mellitus on birth and child growth”为题发表在国际著名期刊《Environmental Chemistry Letters》上。

全氟和多氟烷基物质(PFAS)是一类人工合成有机化合物,因其出色的防水、防油、防污和耐高温性能,被广泛应用于多个领域,如日常生活中的不粘锅涂层、防水防污的户外用品(如防水外套和帐篷)、食品包装材料(如防油纸和微波炉爆米花袋)。PFAS还在电子电气领域(如半导体制造和印刷电路板)、工业润滑剂、消防泡沫以及纺织品涂层中发挥重要作用。PFAS因其分子结构中碳-氟键极其稳定,在环境中具有极高的持久性和生物累积性,难以在自然环境中降解,因此被称为“永久性化学物质”。作为一种新型持久性污染物,PFAS可在大气圈、水圈和生物圈长期积累,并能够通过多种途径对生态系统和人类健康构成潜在威胁。

尽管已有研究指出PFAS与子代出生结局和儿童早期生长发育等多种不良健康结局相关,但研究结果并不一致。GDM是妊娠前正常、妊娠期新发的糖代谢异常疾病,其发病率在全球范围内呈上升趋势。GDM不仅会对孕妇的健康产生短期和长期的影响,还对出生结局和儿童健康产生潜在危害。但在GDM孕妇妊娠期宫内高糖状态下,是否可放大PFAS暴露对子代生长发育的影响尚不清楚,二者之间的交互作用也尚未得到充分研究。为此,研究基于上海亲子队列(Shanghai MCPC),通过巢式病例对照研究设计,探讨产前传统和新型PFAS暴露与GDM孕妇子代出生结局和早期生长发育的影响。

研究共纳入1064对母婴,其中532对GDM母婴和532对非GDM母婴。通过超高效液相色谱串联三重四极杆质谱联用(UPLC-MS/MS)技术,检测了脐带血血清中全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酸(PFOS)等11种传统和新型PFAS浓度(检出率大于50%)。其中,PFOA浓度最高(5.29 ng/mL),其次为PFOS (3.09 ng/mL),6:2氯代多氟醚基磺酸(6:2Cl-PFESA,2.29 ng/mL)和全氟己烷磺酸(PFHxS,1.32 ng/mL)。

PFAS单一暴露与子代出生结局的研究结果显示,产前PFAS暴露对出生结局产生了不利影响。GDM组中,PFOS和PFDA暴露水平的增加与GDM孕妇孕周缩短有关;而在非GDM组中,PFNA与孕妇分娩孕周呈正相关,8:2Cl-PFESA与出生体重呈负相关。此外,PFHxS与低出生体重风险增加相关,PFOA与小于胎龄儿的风险增加相关。

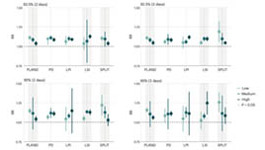

在儿童早期生长方面,PFHxS、PFOA、PFNA等多种PFAS暴露与儿童年龄别体重指数(WAZ)、身高别体重(WLZ)和BMI的Z评分(BMIZ)呈负相关,表明这些物质可能延缓儿童早期生长;特别是在GDM组,PFAS暴露与儿童早期WAZ和WLZ高度负相关(图1)。

图1 产前PFAS暴露对儿童早期生长发育的影响

进一步复合暴露分析发现,在GDM组中,PFAS复合暴露与儿童WLZ和BMIZ评分降低相关(表1)。

表1 PFAS复合暴露对儿童早期发育的影响

其中,PFBA对WLZ的负面影响贡献最大(图2A),PFTrA和PFBA暴露在BMIZ降低中具有重要作用(图2B)。结果提示,作为PFOA短链替代物的PFBA也可能影响儿童早期发育。

图2 复合暴露分析中各类型PFAS对儿童早期生长发育的权重

本研究首次系统评估了产前传统和新型PFAS单一和复合暴露对GDM子代出生结局和儿童早期生长的影响,并发现GDM可能加剧PFAS对儿童生长的不利影响。研究结果提示,在GDM背景下,减少PFAS暴露有可能降低儿童生长发育风险。

复旦大学公共卫生学院博士生李强、胡亚滨和郑州大学公共卫生学院研究员王彭彭为该研究的共同第一作者,复旦大学公共卫生学院赵迎亚青年副研究员和张蕴晖教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目(82273585)、国家重点研发计划(2022YFC2705004)和上海市公共卫生三年行动计划(GWVI-11.1–39)的资助。

研究详情:Li Q, Hu Y, Wang P, et al. Influence of prenatal exposure to per- and polyfluoroalkyl substances under gestational diabetes mellitus on birth and child growth. Environmental Chemistry Letters. 2025. [https://doi.org/10.1007/s10311-025-01820-z]