我院陈仁杰、阚海东团队揭示不同类型热浪对居民死亡的非线性效应

近日,复旦大学公共卫生学院陈仁杰教授、阚海东教授团队联合韩国首尔大学、日本东京大学等国际机构,基于东亚地区28个主要城市的环境与居民死亡数据库,探究了气候变化下不同类型和强度的热浪事件对居民非意外、心血管疾病和呼吸系统疾病死亡的影响。研究成果以“Nonlinear exposure-response associations of daytime, nighttime, and day-night compound heatwaves with mortality amid climate change”为题发表于《Nature Communications》。

热浪作为一种典型的极端高温天气事件,其对人群健康造成的威胁已被广泛报道。已有大量研究表明,热浪暴露与非意外原因的死亡(包括但不限于心血管疾病和呼吸系统疾病死亡)之间存在密切关联。然而,传统流行病学研究通常采用二分类变量(即是否经历热浪)来衡量热浪暴露,这种方法假设不同累积强度的热浪具有相同的健康效应,未能充分考虑到人群对热浪可能存在的适应能力。此外,全球变暖不仅增加了热浪的发生频率和强度,还改变了其发生模式,即热浪从传统的“昼热浪”正越来越多地演变为“昼夜持续热浪”(即复合型热浪)。传统二分类热浪定义方法无法捕捉这一变化,可能会严重低估气候变化下热浪,尤其是复合热浪的潜在健康危害。因此,开发能全面衡量人群潜在热适应性、热浪强度累积性及其不同暴露模式的热浪指标,对于在气候变化背景下深入研究热浪的健康效应至关重要。

在这一背景下,本研究利用1981年至2010年间东亚28个城市的每日每小时温度数据,构建了累积超额热浪指数(Cumulative Excess Heatwave Index, CEHWI)。该指数通过提取热浪期间超出当地长期温度分布第90百分位阈值的小时温度,以计算相应的超额温度,随后再计算热浪期间每日超额温度的累积平均值。相比传统的二分类方法,CEHWI为一连续暴露变量,能更全面地刻画热浪期间的高温累积性和强度变化,因此有助于更精准地刻画热浪健康效应的动态变化。本研究采用经典的两阶段时间序列分析策略,量化了不同类型热浪(昼热浪、夜热浪和昼夜复合热浪)的CEHWI与日死亡率的暴露-反应关系,并进一步评估其健康负担。

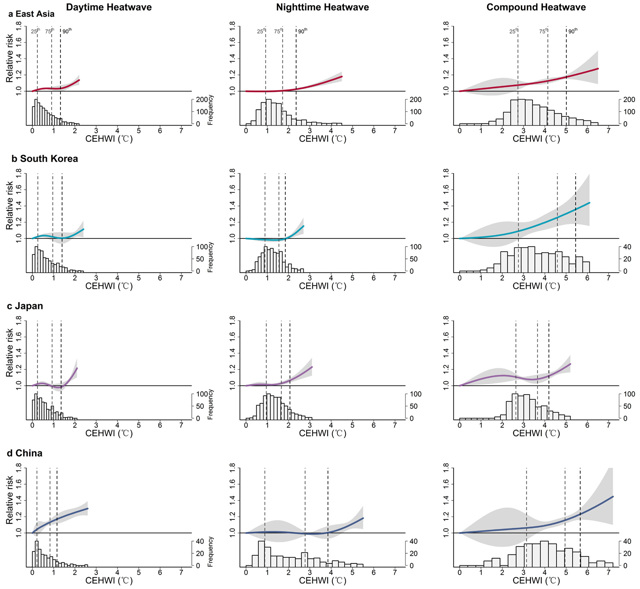

研究发现,热浪的健康效应呈现非线性的趋势,而非既往研究采用二分类热浪定义时假设的线性平均效应(图1)。不同热浪具有不同的暴露反应模式,其中人群对昼热浪和夜热浪具有较强适应性,相关的非意外死亡风险仅在CEHWI达到较高水平(第75-90百分位)时才开始显著上升。相比之下,昼夜复合热浪对死亡风险的影响从较低的CEHWI水平(第25百分位)即开始出现,显示出更强的健康危害性。

图1. 昼热浪、夜热浪及昼夜复合热浪的累积超额热浪指数(CEHWI)与非意外死亡的暴露-反应关系曲线及对应的CEHWI分布。CEHWI=cumulative excess heatwave index.

本研究进一步发现热浪对不同疾病死亡影响的暴露反应关系特征存在明显差异。其中,热浪与心血管疾病死亡的暴露-反应曲线的形状与非意外死亡类似,但在高CEHWI水平下(>90百分位时),相关死亡风险增加更为显著,特别是昼夜复合热浪的效应最强。与之不同的是,与热浪相关的呼吸系统疾病死亡的风险在较低至中等CEHWI水平下便已显现。这表明热浪对心血管疾病和呼吸系统疾病的影响机制可能并不一致,提示在制定热浪预防策略时应针对不同慢性疾病患者采取差异化措施。

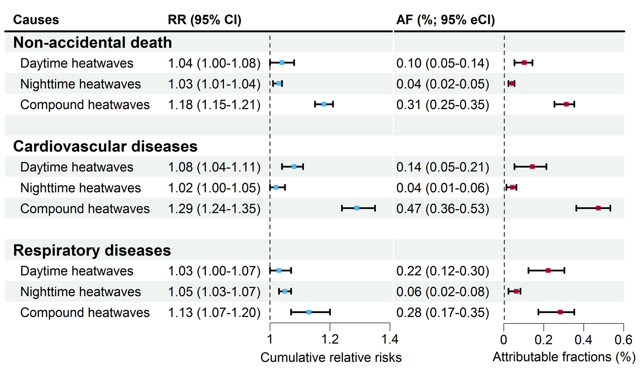

研究还基于暴露-反应关系曲线量化了热浪造成的相对风险(RR)和死亡归因比例(AF)。结果表明(图2),相较于昼热浪和夜热浪,昼夜复合热浪导致的死亡风险和负担均最高。例如,对于非意外死亡,当CEHWI达到第90百分位时,昼热浪和夜热浪的RR分别为1.04(95% CI: 1.00-1.08)和1.03(1.01-1.04),而昼夜复合热浪的RR则高达1.18(1.15-1.21)。昼夜复合热浪相关死亡的AF为0.31%,远超其他两种热浪类型(0.10%和0.04%)。对于心血管疾病和呼吸系统疾病死亡,复合热浪相关的RR和AF同样大于昼热浪和夜热浪。

图2. 东亚地区不同类型热浪与非意外死亡、心血管疾病死亡及呼吸系统疾病死亡相关的累积相对风险(RR)与归因比例(AF)

本研究指出,传统二分类热浪定义方法无法捕捉热浪强度与死亡风险间的非线性暴露-反应关系。研究结果表明,热浪的健康效应并非随强度线性递增,而是在累积暴露达临界阈值后呈现风险跃升(如复合热浪在CEHWI≥25百分位数时风险陡增)。因此,未来热浪健康效应评估指标应从传统二分类变量过渡到能综合考虑人群潜在热适应性、热浪强度累积性及不同热浪暴露模式的综合性指标,如CEHWI,这将有助于热浪相关负担的精准评估和疾病的精准防护。另一方面,气候变化下热浪预警系统也应进一步精准化,例如建立分类型、分强度的热浪预警等级,将昼夜复合热浪设为独立预警类别;同时关注社会脆弱人群,对不同疾病患者提供更具针对性保护措施。

复旦大学公共卫生学院硕士生刘江东为该论文的第一作者,复旦大学公共卫生学院陈仁杰教授和阚海东教授为该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(82430105)、上海“一带一路”联合实验室项目(22230750300)、上海市科技重大专项(2023SHZDZX02)、上海市国际科技合作项目(21230780200)、以及嘉定区公共卫生高质量发展重点项目(GWGZLXK-2023-03)的资助。

文章链接: https://doi.org/10.1038/s41467-025-56067-7

文章引用: Liu, J., Kim, H., Hashizume, M. et al. Nonlinear exposure-response associations of daytime, nighttime, and day-night compound heatwaves with mortality amid climate change. Nat Commun 16, 635 (2025).