贾英男、陈浩课题组与上海市疾控中心合作研究在身体活动数智干预领域取得进展

近期,我院贾英男、陈浩课题组联合上海市疾控预防控制中心,在职业人群身体活动的干预研究方面取得进展。研究成果以“Effects of group communication norms on daily steps in a team-based financial incentive mobile phone intervention in Shanghai, China”为题在行为科学权威期刊《International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity》(中科院一区)在线发表。

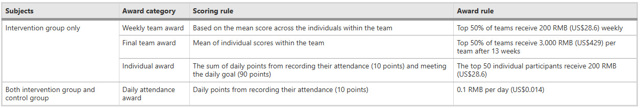

移动技术在促进体力活动方面具有巨大潜力,尤其是在促进在线交流方面。然而,群体交流规范对干预措施有效性的影响仍不清楚。为此,贾英男陈浩课题组开展一项身体活动促进的干预研究,旨在评估使用移动应用程序的基于团队的社会规范相关干预措施对每日步数的影响。这项为期13周的类实验研究于中国上海进行,涉及32个工作场所的2,985名员工。对于干预组(n=2,049),参与者设定了每天10,000步的目标。团队及其成员若达到日常目标,将获得积分,这些积分有助于团队排名及团队及其成员获得财务奖励。此外,干预组团队创建了专门的微信交流群。这些群中的信息沟通类型分为四类:(1)监督,鼓励团队成员更加积极;(2)分享,交流每日步数目标的完成情况;(3)反馈,向团队成员提供回应或建议;(4)其他,无法归入上述类别的多样化话题。对照组仅在线收集其步数。

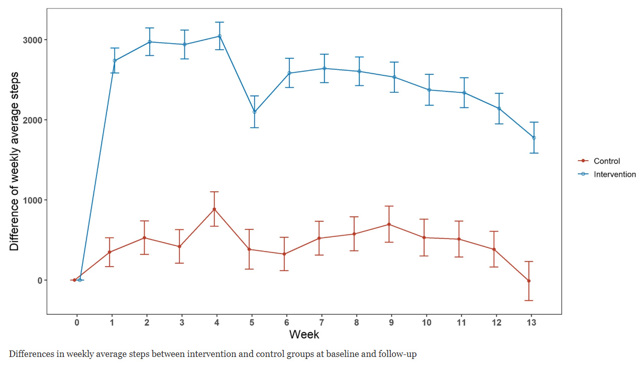

在第1周,干预组的每周平均步数从基线水平显著增加(平均增加量为2,740步,95%CI:2,583至2,897),而对照组的平均增加量为349步(95%CI:169至529)。干预组在第4周达到每周平均步数的峰值,平均增加量为3,046步(95%CI:2,874至3,218)。对照组也在第4周达到每周平均步数的峰值,但平均增加量较低,为887步(95%CI:673至1,101)。在最后一次随访的最后1周,干预组的每周平均步数增加了1,777步(95%CI:1,584至1,971),而对照组的每周平均步数减少了11步(95%CI:-255至232)。在整个13周的干预期间,干预组的每周平均步数增加了2,523步,而对照组的增加量为470步。

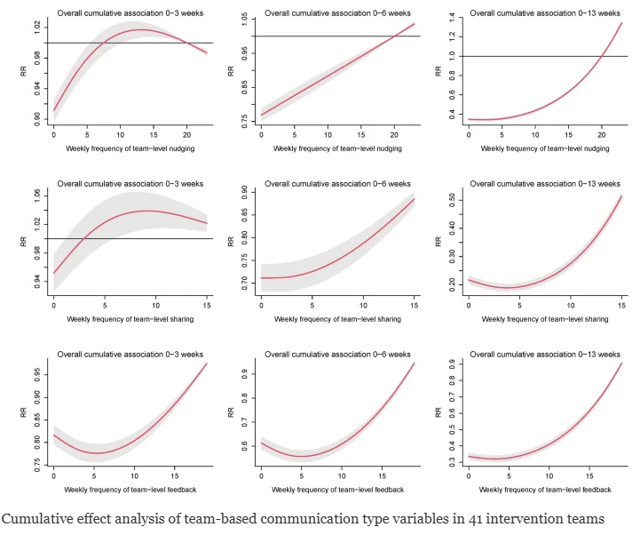

进一步分析团队的个体沟通类型与平均每周步数之间的非线性累积关系发现,个体沟通风格与步数之间的关联可能在干预的不同阶段(3周、6周和13周)有所不同。在短期(3周随访)内,每周进行7至18次的监督行为对步数有正向的累积效应。每周分享超过3次也有正向的累积效应,而所有频率的反馈行为则具有负向效应。在6周和13周的随访中,每周进行19次或更多的监督行为具有正向的累积效应,而所有频率的分享和反馈行为均对平均每周步数产生了负向影响。

综上,基于团队的经济激励干预措施显著增加了每日步数。基于客观测量的步数和超过3000条聊天记录,我们的研究揭示了与沟通相关的团队层面的社会规范(包括监督、分享和反馈)可能对团队层面的体力活动有不同的累积效应。“监督”类信息(而非其他两种类型的信息)在中长期与个体层面步数的变化有显著关联。未来的干预措施应充分利用促进健康的社交规范,以最大化干预效果。

复旦大学公共卫生学院贾英男副教授为本文第一作者兼通讯作者,24届硕士肖赢成和陈浩青年副研究员为本文共同第一作者,上海市疾控中心施燕主任医师和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院顾丹彤工程师为本文共同通讯作者。该研究受国家自然科学基金项目(72004027)和上海市卫生健康委员会(GWVI-8、GWVI-11.1–22、20214Y0488)等项目资助。

论文链接:

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-025-01707-w#Ack1