我院阚海东课题组在空气污染物个体暴露评价领域取得进展

供稿人:蔡婧、牛越、陈晨

近日,复旦大学公共卫生学院阚海东教授课题组在空气污染物个体暴露评价领域取得进展,研究结果分别以“Estimation of personal ozone exposure using ambient concentrations and influencing factors”和“Estimation of personal PM2.5 and BC exposure by a modeling approach–results of a panel study in Shanghai, China”为题,连续发表在Environment International (IF:7.088,文章链接为https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018304021和https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018303933)。

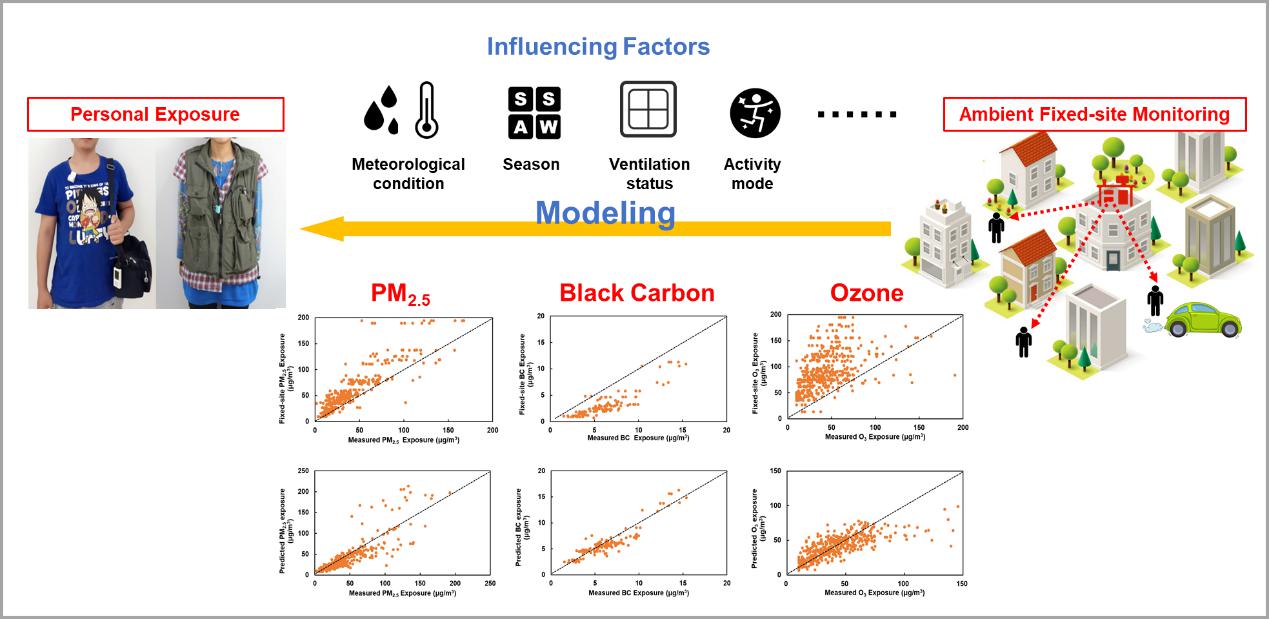

众所周知,空气污染可产生一系列的健康危害。精准的空气污染流行病学研究取决于有效的暴露评价。由于个体暴露监测不适用于大样本人群研究,以往的流行病学研究大多直接采用室外监测站(如国控点)数据代替个体监测,难免存在暴露错分问题。最近一些更为复杂的模型,如土地回归利用模型、化学传输模型、卫星数据反演等,一定程度上提高了暴露评估的空间分辨率,但是依然没有考虑个体活动对实际暴露量的影响。

针对此问题,阚海东团队基于固定群组追踪设计,探索建立了臭氧、细颗粒物(PM2.5) 及其关键组分黑碳(BC)等三种重要空气污染物的个体暴露预测模型。结果表明,固定点位的环境监测站数据高估了个体暴露于臭氧和PM2.5的浓度水平,却低估了黑碳的暴露水平,该结果证实了直接利用室外监测站数据进行暴露评价导致的暴露错分问题。同时还发现,季节与气象因素、室内通风条件、个体时间活动模式等是影响空气污染个体暴露的重要影响因素。该研究在固定监测站点数据的基础上,通过引入上述变量,建立了个体水平上空气污染物暴露预测模型。这些模型不仅大大提高了暴露评价的准确性和可靠性(模型预测R2=47%~76%,模型交叉检验R2=66%~76%, 相对误差=0.26~0.41),同时利用简便易得的常规数据建立起来的模型方法具有对输入数据需求低和计算量小的特点,可为空气污染流行病学研究个体暴露监测提供新的技术支持。

本研究得到了国家自然科学基金项目(91643205和91543114)项目资助。