陈仁杰团队联合研究揭示热浪导致的心脏病死亡负担可能被低估

(供稿:刘江东)

近日,复旦大学公共卫生学院陈仁杰教授团队与北京大学第一医院心内科霍勇教授团队联合开展的一项全国性研究,首次系统性地评估了不同类型热浪对各类心脏病死亡的影响,揭示了传统热浪评估方法可能一定程度上低估了气候变化背景下热浪对心脏病死亡的风险和负担。相关成果以“Nonlinear Relation Between Cardiac Mortality and Excess Temperature in Heatwaves”为题发表在国际权威心血管期刊《Journal of the American College of Cardiology》。

热浪强度与持续性被忽视,死亡负担或被部分低估

研究团队从全国死因登记系统获取了2013-2019年夏季所有的心脏病死亡个案(239万余例),采用个体水平时间分层的病例交叉设计,全面评估了不同类型热浪(白天型、夜间型、昼夜复合型)对多种心脏病死亡的影响,有效避免了传统时间序列研究的生态学谬误。

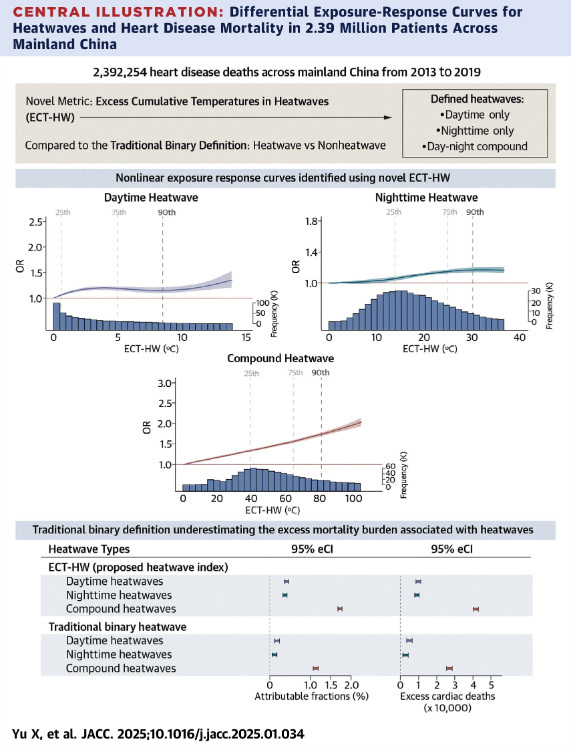

传统的热浪流行病学研究大多采用“是否为热浪日”的二分类变量,忽略了不同热浪之间强度和持续时间的差异。本研究提出“热浪超额高温暴露指数(Excess Cumulative Temperature in Heatwaves, ECT-HW)”,将热浪转化为一个连续变量,首次绘制出热浪与心脏病死亡的暴露-反应关系曲线。

研究表明,不同类型热浪的健康影响存在显著差异,复合型热浪相关的心脏病死亡风险随热浪累积强度呈线性上升,而白天型或夜间型热浪则表现出一定的风险阈值和平缓区间,提示人群对非复合热浪可能存在一定的生理适应能力(图1)。

研究进一步发现(图1),若采用本研究提出的ECT-HW进行热浪风险评估,相较于传统的二分类方法,可更准确地识别出与高温环境相关的健康风险,尤其是在连续超高强度高温、日夜复合型热浪情境下。这主要是因为传统二分类热浪变量低估了高强度和/或长持续时间的热浪健康风险。这也意味着本研究所构建的ECT-HW指标可在一定程度上提升风险评估的灵敏度与准确性。

图1. 我国热浪与心脏病死亡的非线性暴露-反应曲线及和传统热浪指标效应的比较。

临床价值:明确不同心脏病对热浪敏感性的差异

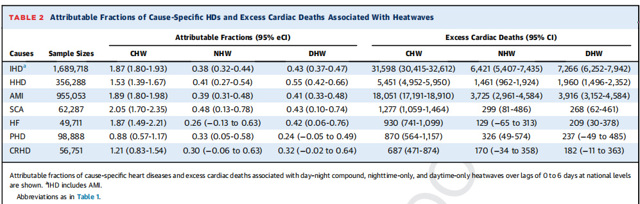

研究进一步指出,不同类型心脏病对热浪暴露的敏感性也存在显著差异(图2)。心脏骤停、急性心肌梗死、心力衰竭是对复合热浪最为敏感的三类心脏疾病,其中心脏骤停表现出最高的敏感性(超2%的心脏骤停与复合热浪直接相关)。相比之下,肺源性心脏病仅在极端高强度热浪下才表现出风险增加,提示对该类疾病的干预应更加聚焦于极端热浪。

图2. 与热浪相关的心脏病死亡归因分数及超额死亡人数。

政策建议:推动心血管疾病一级预防指南纳入气候因素

本研究为我国应对气候变化背景下与热浪相关的心血管疾病负担的变化提供了科学依据。研究团队建议,应在未来修订心血管病预防指南中考虑气候变化的影响,将复合型热浪作为重要风险因素纳入疾病管理范畴。同时,应根据不同心脏病类型制定精准的干预策略,如为心力衰竭与心梗患者制定针对性的避暑指导、改善居住通风和降温条件等,以最大限度减少热浪对心血管健康的冲击。

北京医院心内科于雪主任医师和复旦大学公共卫生学院硕士生刘江东为该论文的共同第一作者,复旦大学公共卫生学院陈仁杰教授和北京大学第一医院心内科霍勇教授为该论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金项目(82430105)、上海“一带一路”联合实验室项目(22230750300)、上海市科技重大专项(2023SHZDZX02)、上海国际科技合作计划项目(21230780200)和上海市科学技术委员会科研计划项目(21TQ015)的资助。

文章链接: https://authors.elsevier.com/a/1kpxA2d9GI1vv%7E

文章引用: Xue Yu, Jiangdong Liu, Peng Yin, et al. Nonlinear Relation Between Cardiac Mortality and Excess Temperature in Heatwaves: Exposure Response in 2.39 Million Patients. Journal of the American College of Cardiology, 2025. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2025.01.034.

-

复旦大学公共卫生学院召开公共卫生与预防医学专业类“101计划”核心实践项目建设推进会

-

国家卫健委卫生技术评估重点实验联合国家呼吸医学中心共同发布《基于真实世界数据的无管微创应用于肺结节切除术的卫生技术评估》报告

-

拥抱新机遇、探索新领域——2025上海药物经济学论坛成功举办

-

阚海东课题组合作研究揭示1990-2021年我国各省归因于空气细颗粒物污染的疾病负担和时空变化趋势

-

陈仁杰课题组开展全国性研究揭示环境高温可损害睡眠健康

-

聚焦师资能力提升--复旦大学天平湖南教学实习基地带教培训会顺利召开

-

会议报道丨中国人群肺炎链球菌血清型分布学术研讨会暨启动仪式在上海成功举办

-

邹华春课题组在基于HPV检测的宫颈癌筛查模型领域取得系列重要进展