亚临床动脉粥样硬化的肠道菌群研究--英国风湿病学权威期刊发表生物统计学教研室徐珂琳与合作研究团队的一项研究成果

近期,我院青年副研究员徐珂琳和人类表型组研究院陈兴栋课题组合作在亚临床动脉粥样硬化的研究中取得重要进展,研究结果以“The gut microbiome in subclinical atherosclerosis: a population-based multi-phenotype analysis”为题发表在英国牛津风湿病学权威杂志“Rheumatology”(IF:5.6)上。(原文链接:https://doi.org/10.1093/rheumatology/keab309)

越来越多的证据表明,改变的肠道微生物群在宿主的血管生理和疾病中发挥关键作用。血管疾病是多种影响颈动脉、大脑、动脉和冠状动脉循环的疾病,从而引起全身损害。亚临床动脉粥样硬化也与更高的冠状动脉疾病和中风风险有关。动脉粥样硬化的传统风险因素已得到充分证明,但微生物群如何从一种生活方式直接或间接影响症状前血管粥样硬化的发病机制仍有待阐明。

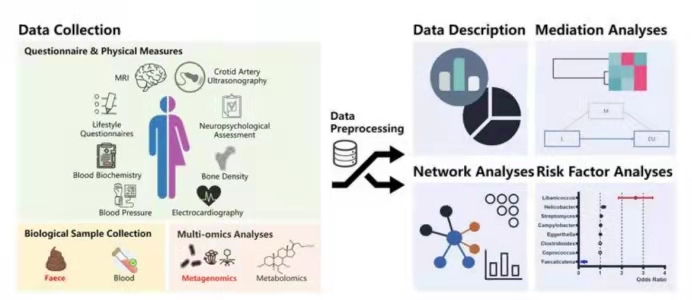

针对该问题,本研究对中国农村569名无症状老年亚临床个体进行了基于人群的粪便宏基因组研究。基于临床测量和详细的流行病学调查问卷(包括血液化学、动脉硬度、颈动脉超声检查和宏基因组数据集)建立关联网络。

研究显示:通过网络分析,发现颈动脉粥样硬化指标(内膜-中膜厚度(IMT))在多表型关联网络中处于核心地位,并与生活习惯、社会经济地位和饮食因素显著相关。通过中介分析,发现通过阿列氏菌、寡养杆菌和普氏菌的中介作用,就IMT、 PSV和EDV值而言,较高的食用新鲜水果、蔬菜的频率和更多的运动可以显著降低颈动脉动脉粥样硬化。肠道微生物解释了生活方式对颈动脉粥样硬化发病机制的中介作用的16.5%。经校正后,Faecalicatena菌 (OR=0.20-0.30)对颈动脉粥样硬化的形成具有独立的保护作用,而Libanicocus菌 (OR=2.39-2.43)对颈动脉IMTs具有危险作用。KEGG/KO分析显示IMT受试者抗炎功能丧失。研究提供了一个全中国人群的表型宏基因组网络,揭示了肠道菌群与颈动脉粥样硬化的关联和中介作用,提示了肠道菌群在血管疾病中的治疗和预防潜力。

我院青年副研究员徐珂琳和人类表型组研究院朱嗣博、蒋艳峰为论文的共同第一作者,表型组研究院陈兴栋研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划项目、国际科技合作计划项目、上海市科学技术委员会重点基础研究项目和上海市科技重大专项的支持。

-

陈仁杰、阚海东课题组揭示全球气候变暖背景下中低收入国家儿童死亡负担的演变规律

-

我院邹华春课题组真实世界研究揭示我国HIV感染者BMI变化特征及风险因素

-

我院阚海东、陈仁杰课题组发现周期性的异常降水波动影响全球中低收入国家五岁以下儿童的死亡风险

-

聚焦慢病防控新实践,共筑全球健康共同体丨2025“南南合作”公共卫生教育联盟国际暑期学校圆满举办

-

侯志远团队开发AI工具 助力打通疫苗接种“最后一公里”

-

聚焦全球卫生,共绘健康蓝图——2025“南南合作”公共卫生教育联盟国际暑期学校顺利开幕

-

跨越文化,共筑友谊——2025“南南合作”公共卫生教育联盟国际暑期学校文化交流活动顺利开展

-

我院黄葭燕教授团队赴坦桑尼亚开展暑期实践