贾英男、陈浩课题组在营养与心理健康领域取得进展

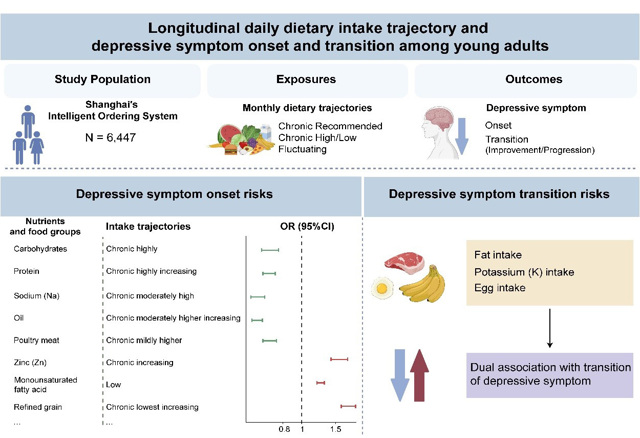

近日,我院贾英男、陈浩等学者领衔的研究团队,在膳食摄入数字监测与心理健康领域取得重要进展。该团队利用校园智能点餐系统大数据,首次描绘了青年群体长期膳食摄入轨迹与抑郁症状发生及转变的关联图谱。研究论文以“Association between Daily Dietary Intake Trajectory and Depressive Symptom Onset and Transition among Young Adults: A Longitudinal Study”为题在医学综合领域期刊BMC Medicine上在线发表。

抑郁症是全球范围内主要的心理健康问题,青年群体(尤其是大学生)的患病率显著高于一般人群,严重威胁其学业、社交及未来发展[1-2]。尽管饮食模式与精神健康的关联日益受到关注,但传统膳食评估方法(如问卷调查、24小时回顾法)难以精确捕捉个体膳食行为的长期动态变化,限制了对其与抑郁症状演变关系的深入理解。

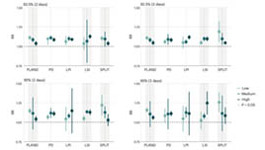

为填补这一研究空白,本研究创新性地利用上海高校智能点餐系统(IOS) 产生的完整、客观的每日餐饮记录数据(2021年9月-2023年12月),对6447名18-40岁青年进行了前瞻性队列研究。研究团队从7800万条海量点餐数据筛选匹配,精确计算了参与者28种营养素和15类食物组分的每日摄入量。运用群体多轨迹模型(GBMTs) 识别出各类营养素和食物组分随时间变化的典型摄入轨迹(如“长期推荐摄入”、“长期偏高/偏低”、“波动型”等)。同时,研究分别在2022年(基线)和2024年(随访)评估参与者的抑郁症状,并定义了“抑郁症状新发”、“抑郁症状改善”和“抑郁症状进展”等状态。

研究发现:

(1)保护性摄入轨迹: 长期碳水化合物、蛋白质、钠、食用油及酱料摄入轻度偏高的轨迹,以及饱和脂肪酸摄入偏低轨迹,与较低的抑郁症状新发风险显著相关。

(2)风险性摄入轨迹: 锌摄入长期不足、精制谷物及浅色蔬菜摄入偏离推荐范围(无论偏低或偏高)的轨迹,与较高的抑郁症状新发风险相关。

(3)双刃剑效应:某些膳食轨迹(如脂肪、钾)表现出双重关联,既与更高的抑郁症状改善几率相关,也与更高的抑郁症状进展风险相关。这表明其对已存在抑郁症状个体的影响具有复杂性。

总体而言,碳水化合物等特定营养素的轻度摄入偏高轨迹对抑郁症状发生提示可能存在保护作用,而大幅偏离推荐范围的摄入轨迹则会可能增加患病风险。脂肪摄入量长期轻度偏高等轨迹虽能改善症状,但也可能增加进展风险。因此,精准膳食干预可能有助于预防和改善青年群体的抑郁症状。

复旦大学公共卫生学院陈浩青年副研究员、曾艺博士、心理健康教育中心主任钱捷副教授为该论文的共同第一作者,复旦大学公共卫生学院贾英男副教授、复旦大学党委副书记、健康传播研究所所长钱海红研究员为该论文的共同通讯作者。该研究得到了第六轮上海市公共卫生三年行动计划(GWVI-6)项目的资助。

[1] Rotenstein LS, et al. Prevalence of depression, depressive symptoms, and suicidal ideation among medical students. JAMA. 2016; 316:2214.

[2] Collaborators, G.D.a.I. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the global burden of disease study 2019. Lancet. 2020;396:1204–22.

文章链接: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-025-04401-7

文章引用: Chen, H., Zeng, Y., Qian, J. et al. Association between daily dietary intake trajectory and depressive symptom onset and transition among young adults: a longitudinal study. BMC Med 23, 553 (2025). https://doi.org/10.1186/s12916-025-04401-7.