我院邹华春课题组真实世界研究揭示我国HIV感染者BMI变化特征及风险因素

在过去的几十年中,抗逆转录病毒治疗(ART)的引入显著降低了与HIV相关的发病率和死亡率。整合酶链转移抑制剂(INSTI)类药物作为HIV感染者的现代一线治疗药物,目前在全球HIV感染者初治和换药方案中被广泛推荐。然而,在常规临床护理中,使用整合酶抑制剂治疗HIV感染者存在一些新的担忧。随着人口的老龄化,非艾滋病相关的合并症的发生率也越来越高。越来越多的数据表明,初治方案为整合酶抑制剂的HIV感染者会出现更明显的体重增加。

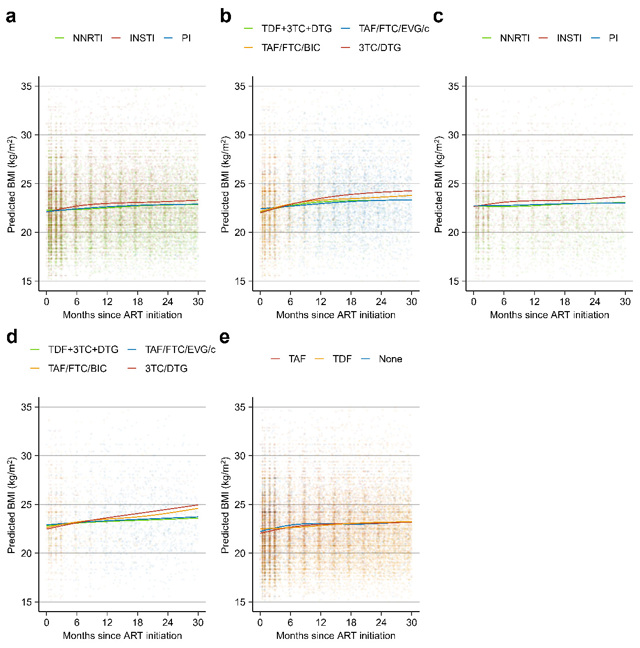

基于上述背景,为进一步阐明几种最新的整合酶抑制剂方案(如多伟托、必妥维等)与我国HIV感染者BMI变化的关联,我院邹华春教授联合深圳三院王辉团队,在揭示我国HIV感染者BMI变化特征及风险因素上取得了重大突破,依托深圳五千多例HIV感染者治疗的真实世界数据,使用混合效应模型阐明了初治使用多伟托、必妥维等整合酶抑制剂方案与HIV感染者BMI变化的关联。研究论文“Impact of different INSTIs on BMI among people living with HIV who newly started ART in Shenzhen, China: a real-world data analysis”于近日发表在传染病领域重要期刊Clinical Infectious Diseases。

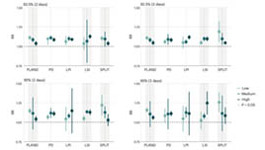

研究发现,不同治疗组间存在HIV感染者BMI变化的显著差异。3TC/DTG和TAF/FTC/BIC与明显的BMI升高相关,尤其是在ART起始后的前1.5年。TAF/FTC/EVG/c和TDF+3TC+DTG表现为中等程度的BMI升高。与TAF相比,含TDF的基础方案在ART起始后0.5–1.5年间的BMI升高明显更少。与非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTI)方案相比,整合酶抑制剂方案在一年内发生≥10%体重增加的风险更高;在整合酶抑制剂方案中,TAF/FTC/BIC一年内发生≥10%体重增加的风险显著高于TDF+3TC+DTG。这些发现提示不同ART方案可能存在代谢学特征上的差异,尽管由于本研究为观察性设计,无法推断因果关系。在临床决策时,应该考虑包括基线肥胖风险及代谢合并症的个体因素,以帮助降低潜在的体重相关并发症。

深圳三院张路坤和复旦大学公共卫生学院博士生吴昕晟为共同第一作者,深圳三院王辉和我院邹华春教授为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金优秀青年项目(项目编号82022064)的资助。