复旦公卫吴凡教授团队揭示体力活动在夜晚睡眠时长与认知功能之间关联的显著性调节作用

近日,复旦大学公共卫生学院吴凡教授团队在神经病学领域权威期刊《Alzheimer’s & Dementia》(IF=13.1,中科院一区Top)上发表了题为“Individual and joint associations between sleep duration and physical activity with cognitive function: A longitudinal analysis among middle-aged and older adults in China”的研究论文(全文链接:https://doi.org/10.1002/alz.14212),研究基于吴凡教授牵头建立的全球老龄化与成人健康研究-中国队列(SAGE-China)系统探讨了中国中老年人群中夜晚睡眠时长和体力活动对认知功能的影响。

认知功能下降是伴随个体衰老的正常现象,但认知功能下降的速度过快时将大幅增加个体发生轻度认知障碍和痴呆的风险,而当下并无治疗痴呆的有效方法和药物,因此识别可修正的行为危险因素来预防痴呆的发生和进展就成为了痴呆防控的关键措施。

本研究依托全球老龄化与成人健康研究-中国队列进行,该队列在中国8个省市建立起了具有全国代表性的50岁及以上人群样本,迄今已连续随访18年。作为一个老龄化与健康专题研究,SAGE-China已构建起了完善的个体、家庭和社会等多维度数据信息库及生物样本库。

本研究共纳入14694名50岁及以上研究对象进入研究。基于滞后模型运行了独立及联合效应两部分分析,以揭示夜晚睡眠时长和体力活动与认知功能之间的纵向独立和联合关联。

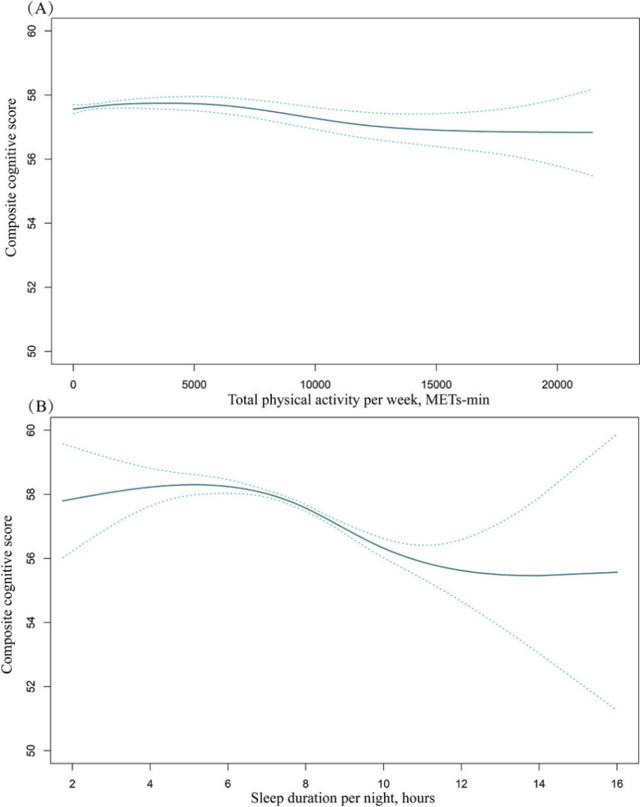

独立效应分析发现,长睡眠时长(>8小时每晚)与更差的认知功能存在显著性关联,将导致等价于年龄增加4岁带来的认知损伤。同时并未发现增加体力活动和短睡眠时长(<6小时每晚)与认知功能存在显著性关联。体力活动和夜晚睡眠时长与认知功能之间的非线性关系进一步论证了上述结论(图 1)。

图 1 体力活动和夜晚睡眠时长与认知功能之间的剂量-反应关系

分层分析结果提示,随着体力活动的增加,长睡眠时长导致的认知损伤逐渐减轻。表现为在保持低水平体力活动的个体中,长睡眠时长会造成等价于年龄增加6.3岁带来的认知损伤,而在保持高水平体力活动的个体中,长睡眠时长仅造成等价于年龄增加1.9岁带来的认知损伤。

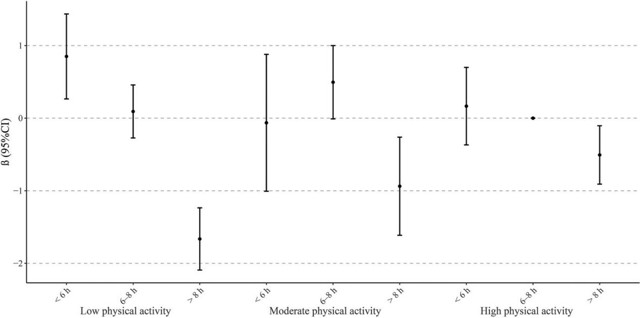

联合指标分析(图 2)发现,相较于同时保持高水平体力活动与中等睡眠时长的个体,保持低水平体力活动与长睡眠时长的个体将发生等价于年龄增加5.9岁带来的认知损伤,保持中等水平体力活动与长睡眠时长的个体将发生等价于年龄增加3.4岁带来的认知损伤,而保持高水平体力活动与长睡眠时长的个体将仅发生等价于年龄增加1.8岁带来的认知损伤。以上结果再次提示随着体力活动的增加,长睡眠时长造成的认知损伤逐渐减轻。

图 2 体力活动和夜晚睡眠时长的联合指标与认知功能之间的关联

综上所述,本研究证实中老年人群保持适中的睡眠时长(6-8小时每晚)可显著延缓认知功能衰退,且提示针对睡眠模式的干预应同时进行针对体力活动的干预以最大化对于认知功能的保护效应。为通过平衡体力活动及睡眠时长的干预措施来延缓认知功能衰退提供了有效的理论依据。

复旦大学公共卫生学院博士生刘宏伟为本文的第一作者,复旦大学公共卫生学院吴凡教授为本文的通讯作者、上海市疾病预防控制中心郭雁飞主任医师为本文的共同通讯作者。本研究得到了上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划重点学科建设项目(GWVI-11.1-25、GWVI-11.1-27)和上海市高水平地方高校建设(DGF101015-3)的支持。