我院王伟炳团队联合研究并报道了急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的潜在生物学机制和治疗靶点

近日,复旦大学公共卫生学院王伟炳团队与复旦大学附属中山医院急诊科宋振举教授团队在急危重症领域著名国际期刊Critical Care,发表了题为 “Integrative multi‑omics analysis unravels the host response landscape and reveals a serum protein panel for early prognosis prediction for ARDS”的研究论文(论文链接:https://doi.org/10.1186/s13054-024-05000-3),报道了急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的潜在生物学机制和治疗靶点。寻求有效的治疗和精确的预后预测方法对于提高ARDS患者的生存一直以来是医学界广泛关注的重点。本研究使用蛋白质组和代谢组全面分析ARDS的生物学特征和潜在机制,这可以为ARDS治疗和预后预测研究提供全新的视角。

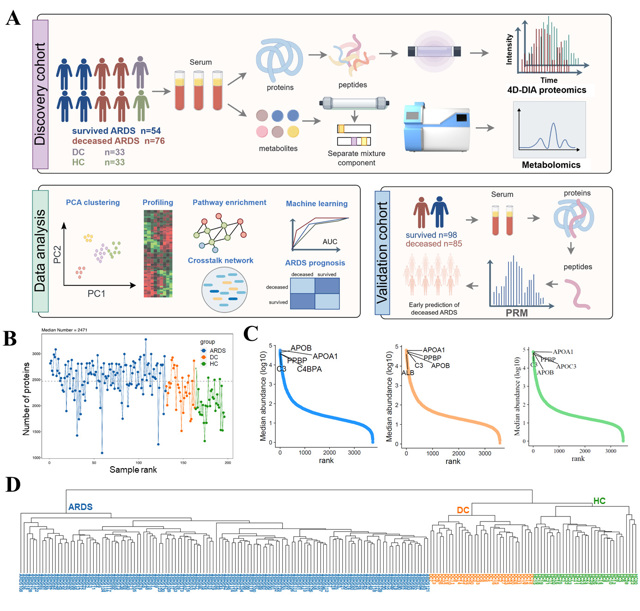

图1 ARDS血清蛋白质组分析的研究设计概述

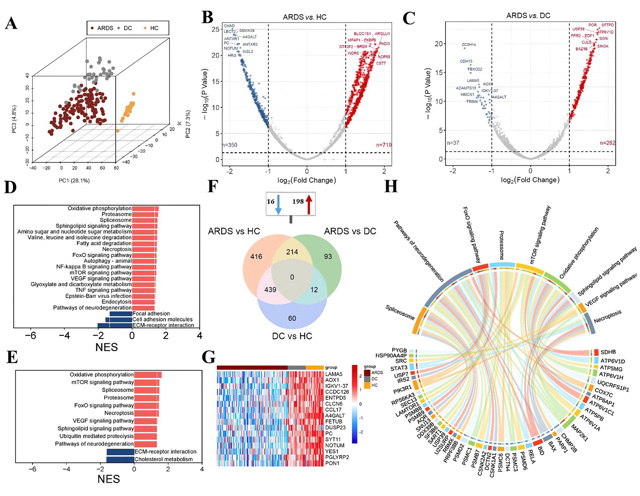

研究建立了由 130 名成年 ARDS 患者(平均年龄 72.5 岁,74.6% 男性)、33 名疾病对照者和 33 名健康对照者组成的队列,确定了不同的蛋白质组和代谢特征。研究发现,通路分析强调鞘脂信号通路上调是 ARDS 病理机制的关键因素,MAP2K1 作为枢纽蛋白出现,促进与该通路内各种生物功能的相互作用。此外,代谢物1-磷酸鞘氨醇(S1P)与ARDS及其预后密切相关。我们的研究进一步强调了导致死亡 ARDS 的重要途径,例如造血细胞谱系和钙信号通路的下调,与未折叠蛋白反应和糖酵解的上调形成对比。特别是,糖酵解中的关键酶GAPDH和ENO1在ARDS的蛋白质-蛋白质相互作用网络中显示出最高的相互作用程度。通过分析,有36 种蛋白质被确定为候选生物标志物,其中 8 种蛋白质(VCAM1、LDHB、MSN、FLG2、TAGLN2、LMNA、MBL2 和 LBP)在由 183 名患者组成的独立验证队列中表现出显著的一致性。与发现队列和验证队列中的临床模型相比,基于蛋白质的模型表现出更高的预测准确性。

图2 ARDS 中蛋白质丰度差异和功能改变

上海市重大传染病和生物安全研究院博士生林梦娜和中山医院急诊科徐斐翔医生为本研究的第一作者,复旦大学公共卫生学院王伟炳教授、复旦大学附属中山医院急诊科振举教授和上海交通大学附属仁济医院呼吸科吴学玲主任为论文的通讯作者。