张玉彬课题组在铅的免疫和造血毒理研究领域取得新的进展

供稿 张玉彬课题组

近期,复旦大学公共卫生学院张玉彬课题组在铅的免疫和造血毒理研究领域取得新的进展,研究成果以 “Lead in Synergism With IFNγ Acts on Bone Marrow-Resident Macrophages to Increase the Quiescence of Hematopoietic Stem Cells “ 为题,于4月12日在线发表在美国毒理学学会会刊Toxicological Sciences上。

论文链接:https://academic.oup.com/toxsci/article/180/2/369/6112008

铅是人类生产生活环境中的一种有毒重金属,广泛存在于人体内,具有多器官毒性,严重危害人体健康,是公共卫生领域的重要关注点。目前铅的免疫毒性研究主要聚焦在铅对成熟免疫细胞的影响,而铅的免疫细胞分化发育毒性研究较少。造血干细胞(HSC)是所有免疫细胞的共同祖先,具有自我更新和分化发育成各种免疫细胞的能力,其功能异常可引起多种免疫系统和血液系统疾病。

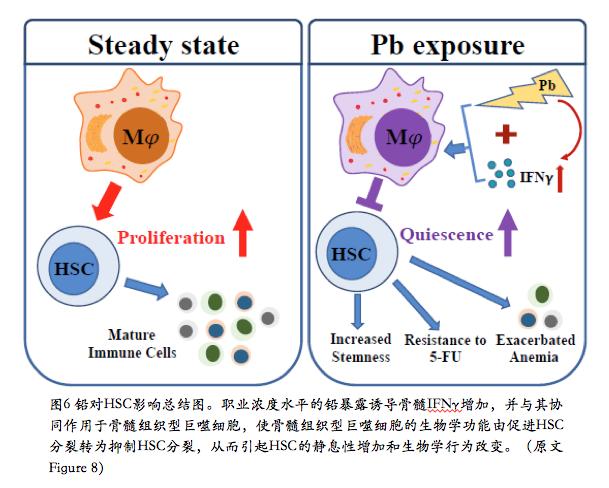

该论文利用小鼠模型,率先探索了铅对HSC的影响及其机制,首次发现职业浓度水平的铅暴露诱导骨髓IFNγ增加,并与其协同作用于骨髓组织型巨噬细胞,使骨髓组织型巨噬细胞的生物学功能由促进HSC分裂转为抑制HSC分裂,从而引起HSC的静息性增加和生物学行为改变。

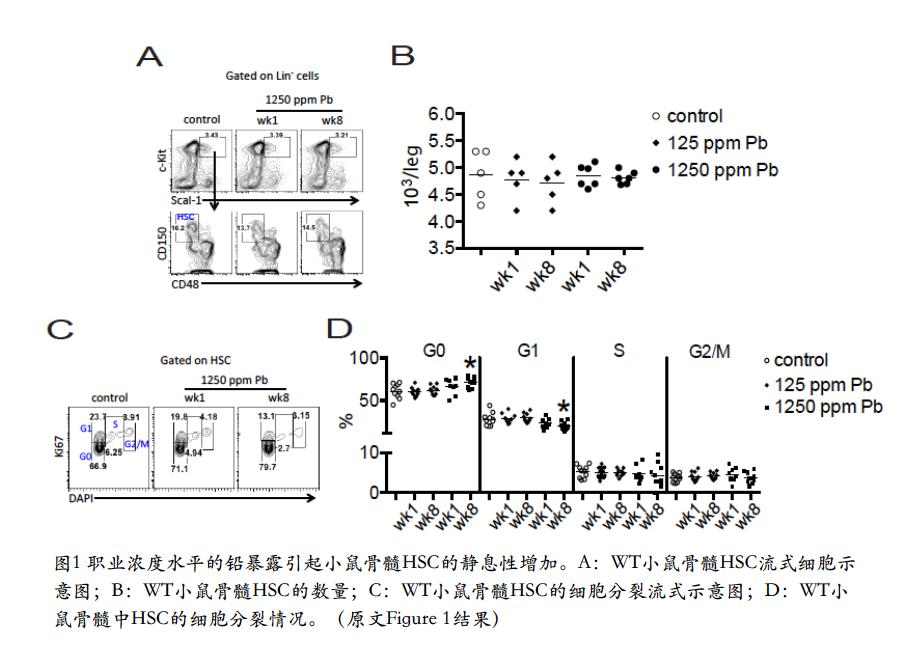

1.铅不影响小鼠骨髓HSC的数量,但是能增加其静息性:

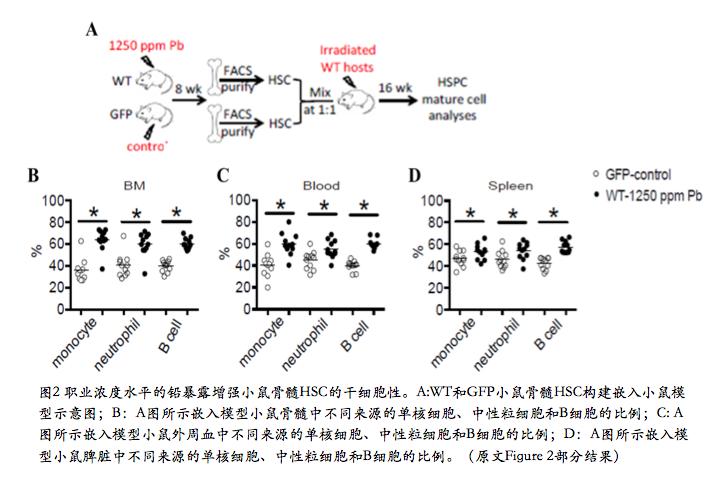

2.铅增强小鼠骨髓HSC的干细胞性:

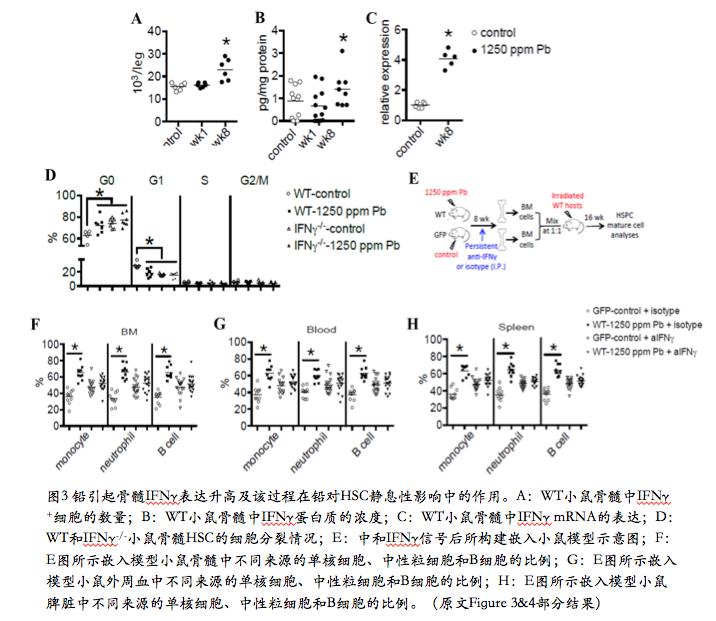

3.铅引起小鼠骨髓HSC静息性增加和干细胞性增强依赖于IFNγ信号:

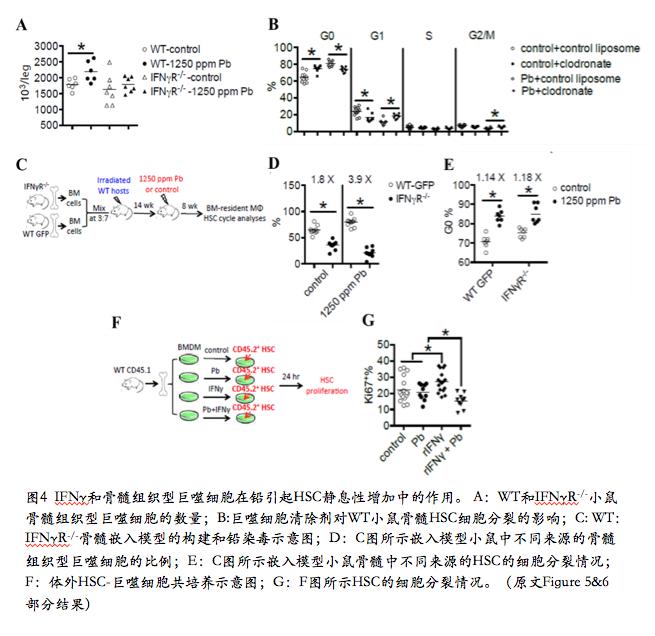

4.铅与IFNγ协同作用于小鼠骨髓组织型巨噬细胞使其功能由促进HSC分裂转为抑制HSC分裂:

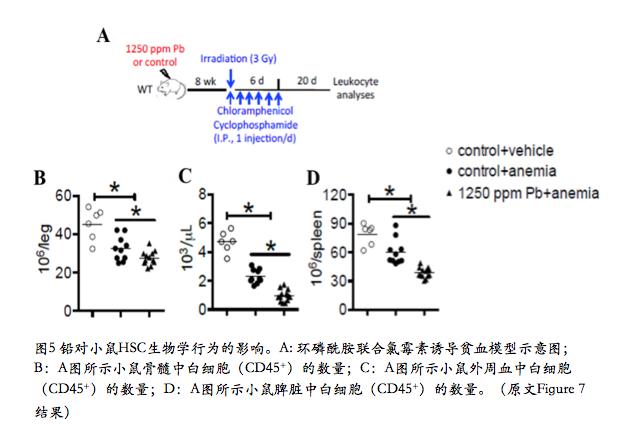

5.铅引起HSC静息性增加的生物学意义,即加重小鼠贫血的严重程度:

6.研究结论:

不同于传统的免疫毒理学研究,该研究首次从免疫细胞发育的源头HSC角度来阐明铅的免疫和造血毒性,为未来新开展的铅的危险度评价提供了新的科学依据,具有重要的公共卫生学意义。

我院19级博士研究生赵一帆为论文第一作者,张玉彬副教授为论文通讯作者。该研究得到上海市自然科学基金(19ZR1406000)的支持。